玄武门的血迹尚还未褪去,太极殿便迎来新君登基。在公元626年的长安城中,局势暗潮汹涌。当李世民踏着兄弟的鲜血登上皇帝之位时,历史仿佛又在重演“狡兔死,走狗烹”这一古老戏码 。

然而令人称奇的是,这位背负着杀害兄长、逼迫父亲骂名的帝王,居然开创了中国历史上少见的“君臣共同治理”时代。凌烟阁二十四功臣的画像直至如今依然光彩夺目 。

他们之中绝大部分都有着善终的结果,这与汉初韩信、彭越那凄惨的结局形成了强烈反差。在这场历经千年的政治奇迹背后,到底暗藏着何种权力密码?

李世民集团的核心团队展现出“三驾马车”的特点:关陇军事贵族(长孙无忌、侯君集)、山东士族(房玄龄、杜如晦)以及江南文人团体(虞世南、褚亮) 。

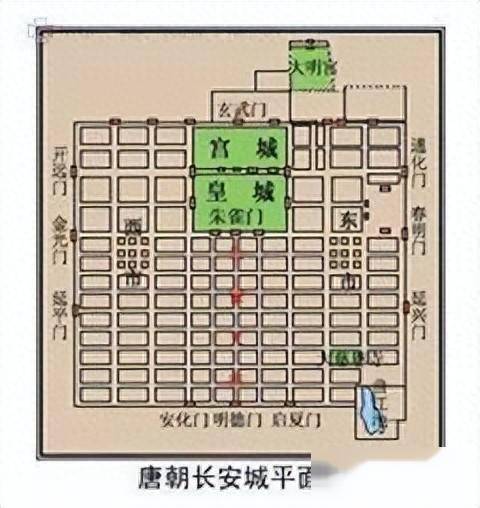

这样一种多元的权力结构,让任何一股单独的势力都很难取得绝对的优势地位。据统计,在贞观年间三省六部的长官当中,关陇集团成员的占比为42%,山东士族占比35%,江南人士占比23%,由此形成了一种微妙的制衡局面 。

唐朝独有的府兵制把兵权分散到全国634个折冲府,中央十二卫的大将军仅有统领军队的权力,却没有调动军队的权力。这种“兵将分离”的军事体制,从根源上消除了功臣老将凭借掌握兵权而独断专行的潜在危机 。

正如李靖在晚年自己讲述的那样:“臣每次接到诏令去训练军队,兵符收归府库后便返回自己的府邸,这正是陛下对臣没有疑虑的原因。”

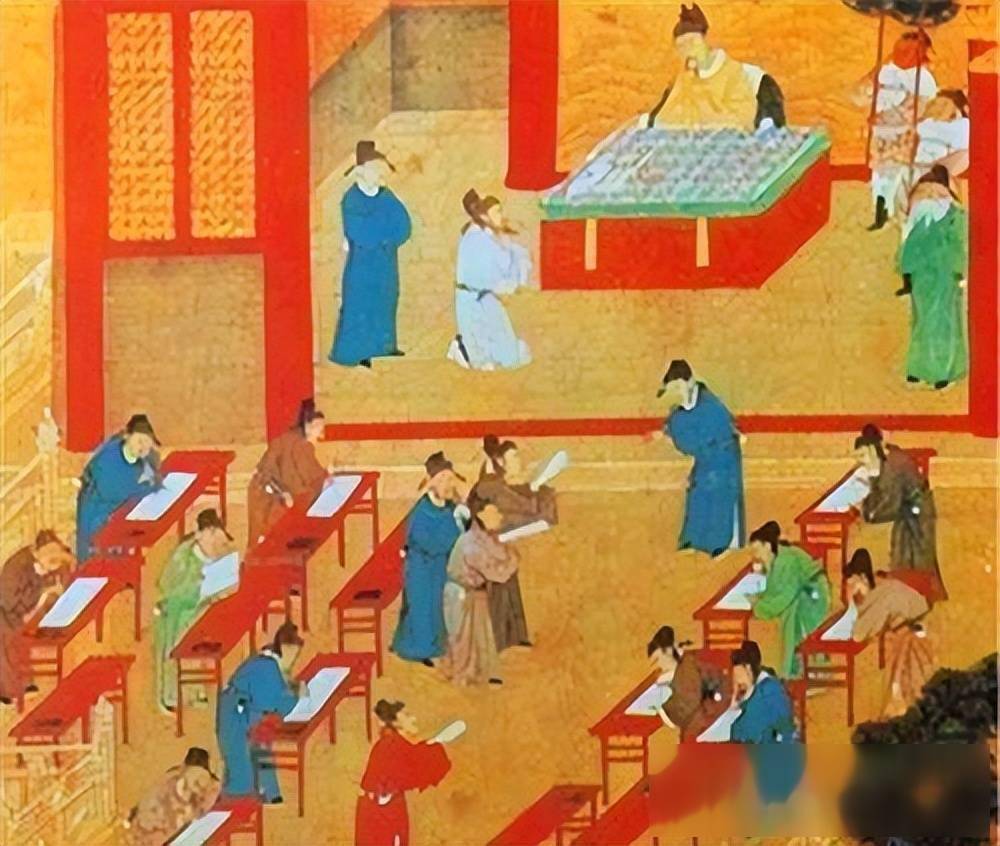

贞观时期,通过科举选拔的人才数量相较于隋朝增长了300%,新兴的寒门士子持续进入官僚体系之中。这种如同“流水不腐”般的人才任用机制,一方面降低了功臣集团在政治层面的影响力,另一方面又为皇权增添了新的制衡势力。当魏征所推举的寒门出身的御史屡屡弹劾长孙无忌时,传统功臣在政治上的话语权已然在不知不觉间发生了转移 。

贞观十七年建成的凌烟阁,堪称古代“企业文化”的经典范例。二十四位功臣画像的排序暗藏奥妙:长孙无忌被排在首位,星空体育平台凸显了外戚的地位;李孝恭位居第二,起到安抚宗室的作用;魏征虽位列第四,但并无实际职务。这种“给予尊崇却不赋予重要职权”的安排策略,既满足了功臣对于荣誉的追求,又不会对实际的权力架构造成威胁 。

经过完善的御史台体系享有“闻风奏事”的特殊权力,在贞观年间,每年平均弹劾的案件多达200余起。在尉迟敬德于宴会上对李道宗大打出手之际,御史迅速弹劾,这使得尉迟敬德“心生畏惧,主动请罪” 。相较于单纯的帝王猜忌,这种形成制度的监督机制具备更为持久的威慑作用。

李世民将二十一位公主许配给功臣子弟,营造出别具一格的“驸马政治圈”。程咬金的儿子程处亮迎娶清河公主,房玄龄的次子房遗爱娶了高阳公主,这种因血脉关联形成的利益共同体,让皇权与功臣集团构建起共生关系。经统计,凌烟阁功臣的后代中,有百分之六十八与皇室结为姻亲。

贞观四年突厥被平定之后,李世民旋即推行“偃武修文”政策。李靖主动放弃兵权,闭门专心著书,完成了《李卫公问对》等军事方面的著作;尉迟敬德热衷于丹道修仙,这般如同行为艺术的表态,有力地减轻了帝王的猜疑。

在《贞观氏族志》的编撰期间,山东崔氏主动提出降低门第等级,这一行为反映出了门阀集团的生存谋略。当房玄龄三次辞去尚书左仆射之职时,这种“懂得取舍进退”的态度和汉代萧何采用的“自毁名誉以求自保”的策略有着相似的效果 。

功臣的第二代大多进入弘文馆、崇文馆接受教育,他们的价值观得到系统性重塑。程咬金的儿子程处默通过参加科举,考中了明经科。这样的代际转变让功臣集团逐步朝着官僚化方向发展。到了永徽年间,功臣后代里凭借科举出身的人已占到43% 。

刘邦所面临的朝堂,军功集团在其中所占比例高达78%,反观贞观年间,这一比例仅仅只有35%。汉代实行郡国并行制,使得功臣得以裂土封王,而唐代推行的州县制,则将权力完全收归中央。制度上的不同,最终造就了不一样的政治结局 。

赵匡胤施行的赎买举措耗费了北宋三分之一的财政开支,李世民则借助制度革新达成了成本更低的权力制衡。两朝初期GDP增长率体现出了这种差别:贞观时期年均增长8.7%,建隆时期仅为5.2% 。

谷歌推行的“20%自由时间”举措和李世民设立的“谏官制度”有着相似的功效,均借助制度规划充分挖掘人才的潜在能力。华为实施的“轮值CEO”制度与唐代三省分权的理念不谋而合,这表明权力制衡的智慧历经岁月仍熠熠生辉 。

当我们在凌烟阁那布满岁月痕迹的壁画前停下脚步,映入眼帘的并非仅仅是二十四张面容,实则是一个精巧的政治生态体系。李世民之所以能够取得成功,并非源于不屠戮功臣的宽厚,而是在于打造出了一种能让功臣不必被诛杀的制度。

这种把个人命运同王朝的兴衰紧密相连的政治智慧,让贞观集团爆发出令人惊叹的创造力——他们一同制定的《唐律疏议》对东亚产生了长达千年的影响,所设计的均田制确保了社会的稳定,所开创的科举制重新构建了人才选拔机制 。

从这一层意义来讲,不诛杀功臣并非最终目的,而是制度创新带来的必然成效。在现代企业家为股权分配问题而感到困扰之际,在政治家为团队管理事宜而发愁之时,贞观年间的故事依旧闪耀着跨越时空的智慧光辉。返回搜狐,查看更多